DeFi指数基金具备成为未来主流投资工具的潜力,但其发展路径仍需克服监管、技术与市场竞争等多重挑战。作为跟踪DeFi生态资产表现的集合投资工具,它通过智能合约实现透明化、自动化配置,正逐步从加密原生市场向传统金融领域渗透,而机构资金的加速入场与基础设施升级则进一步强化了这一趋势。

一、DeFi指数基金:定义与核心价值

DeFi指数基金是通过智能合约将DeFi生态中多种资产(如代币、流动性凭证等)进行组合配置的投资工具,旨在让投资者通过单一产品参与DeFi市场整体增长。与传统指数基金相比,其核心差异在于透明化运作(开源智能合约实时披露资产构成与风险数据)与自动化管理(无需中心化机构干预,规则代码化执行),这使得资产配置效率显著提升,同时降低了传统金融“黑箱操作”的道德风险(AInvest, 2025/8/24)。

二、趋势确立:机构入场与市场规模扩张

1. 机构投资从“试水”到“重仓”

2025年成为DeFi机构化的关键转折点。传统金融领袖加速布局,例如前Commerzbank CEO加入DeFi项目顾问团队,推动合规化产品设计;Gemini等机构推出集成DeFi功能的自托管钱包,降低了机构参与门槛(AInvest, 2025/8/15)。监管层面,美国SEC明确区分中心化(CeFi)与去中心化平台的合规要求,为DeFi产品划定了更清晰的监管边界,进一步打消了机构的合规顾虑(AInvest, 2025/8/24)。

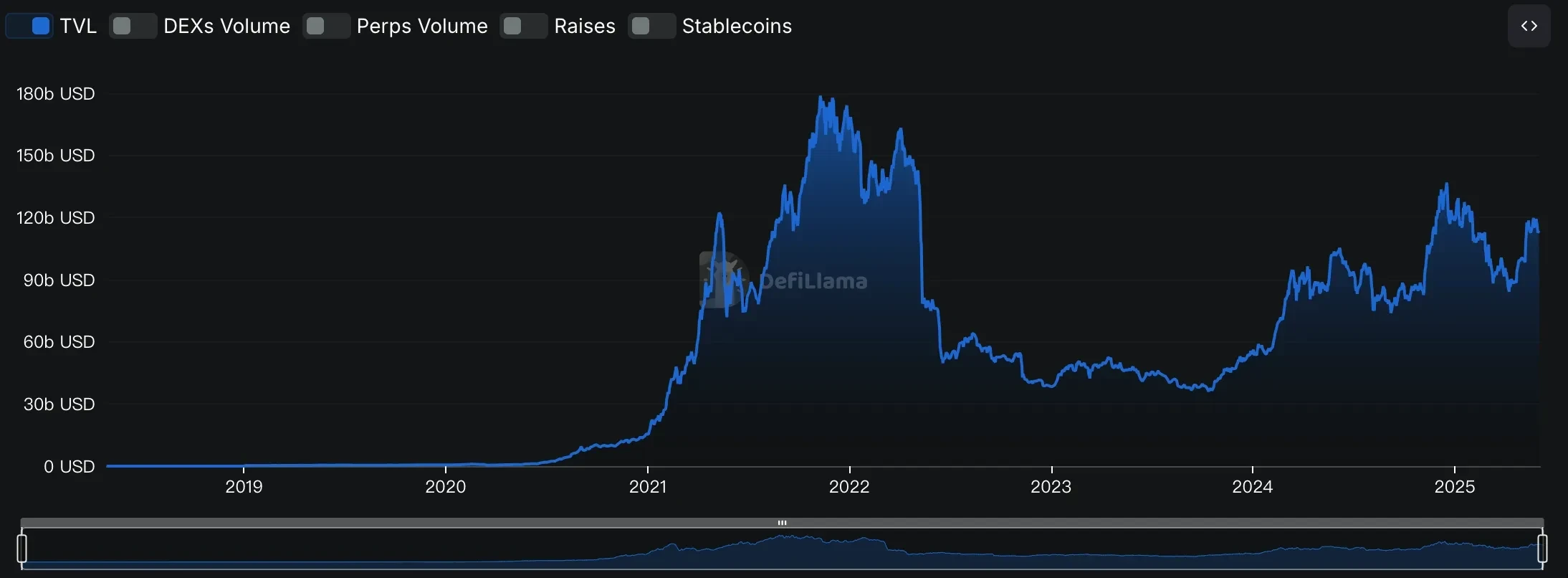

2. 市场规模突破临界点,收益率优势显著

截至2025年8月,DeFi总市值已突破1500亿美元,以太坊生态凭借成熟的协议层与用户基础占据主导地位(Yahoo Finance, 2025/8/20)。在全球低利率环境下,DeFi指数基金的收益率优势尤为突出:机构通过合规协议可获取3%-3.25%的无风险利差收益,而传统金融市场同类产品收益率普遍低于2%(Forbes, 2025/8/20)。这种“收益差”正驱动养老金、家族办公室等机构资金持续流入。

3. 基础设施升级降低参与门槛

生态支持体系的完善进一步加速了普及。DeFi教育基金会成立501(c)(3)非营利组织,通过政策倡导与公众教育降低认知门槛;同时,跨链聚合器与智能合约审计工具的成熟,使得DeFi指数基金的资产配置范围从单一链扩展至多链生态,风险分散能力增强(AInvest, 2025/8/15)。

三、驱动因素:为何DeFi指数基金不可忽视?

1. 透明性与效率重构信任基础

传统资管产品的信息不对称问题在DeFi指数基金中得到根本解决:智能合约代码开源可审计,资产流向、权重调整等操作均实时上链,投资者可通过区块链浏览器全程追溯。这种“代码即信任”的机制,使得风险评估效率较传统金融提升数倍(AInvest, 2025/8/24)。

2. 高收益潜力对冲传统市场压力

在全球央行维持低利率的背景下,DeFi的“流动性挖矿”与“质押机制”提供了超额收益空间。例如,部分合规DeFi指数基金通过配置头部协议代币(如Uniswap、Aave),可实现年化8%-12%的综合收益,显著高于传统债券与货币基金(Forbes, 2025/8/20)。

3. 监管分化催生合规创新

全球监管对DeFi的差异化态度反而成为创新动力。以美国为例,SEC对去中心化协议的“非证券化”认定,使得DeFi指数基金可规避部分证券法约束,但需满足反洗钱(AML)与客户身份验证(KYC)要求——这种监管框架推动产品向“合规化去中心化”方向演进,例如通过链上身份验证(Soulbound Token)实现监管合规与用户隐私的平衡。

四、现实挑战:从“潜力”到“落地”的障碍

1. 监管框架仍未统一

尽管美国SEC等部分地区政策趋于明确,但全球多数国家对DeFi的监管仍处于“空白期”。例如,欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)将DeFi协议纳入“未授权服务”范畴,导致跨境运营的DeFi指数基金面临合规成本高企问题;而亚洲部分国家则直接限制机构参与DeFi,进一步分割了市场流动性。

2. 技术风险难以根除

智能合约漏洞仍是最大隐患。2025年以来,已有3起DeFi指数基金因代码缺陷(如预言机操纵、权限管理漏洞)导致资金冻结事件,涉及金额超1亿美元。尽管第三方审计覆盖率已从2023年的60%提升至85%,但“审计疲劳”与新型攻击手段(如AI辅助漏洞挖掘)仍让技术风险难以完全规避(Yahoo Finance, 2025/8/20)。

3. 市场波动与流动性压力

加密资产的高波动性直接传导至DeFi指数基金。2025年6月比特币单日跌幅达18%时,某头部DeFi指数基金净值回撤15.2%,触发大量赎回请求,导致部分底层资产因流动性不足无法及时变现,形成“波动-赎回-流动性枯竭”的负循环(Yahoo Finance, 2025/8/20)。

4. 传统巨头的“降维竞争”

贝莱德、先锋等传统资管巨头正加速布局合规加密ETF,这些产品虽未直接纳入DeFi资产,但其依托传统渠道与品牌信任,可能分流风险偏好较低的机构资金。例如,贝莱德推出的“加密大盘ETF”已吸引超20亿美元资金,而同期DeFi原生指数基金的机构流入仅为5.3亿美元(Forbes, 2025/8/20)。

五、未来展望:短期合规化,长期主流化

1. 短期(1-2年):合规与传统金融接轨

DeFi指数基金将聚焦“监管友好型”产品设计,例如通过监管沙盒测试简化合规流程,或与传统券商合作发行“DeFi指数联结票据”,让投资者通过熟悉的金融渠道参与。同时,跨链资产托管技术的成熟将解决当前“链上资产难以对接传统清算体系”的痛点。

2. 长期(5年+):成为多元化配置的标配

若全球监管框架逐步统一,DeFi指数基金有望与股票、债券共同构成“传统+另类”的多元化投资组合。届时,其资产构成可能从纯加密资产扩展至“链上实物资产”(如 token化黄金、房地产),进一步降低波动性,吸引保守型资金入场。

DeFi指数基金的“未来趋势”属性已得到市场验证——机构资金的持续流入、基础设施的快速迭代,以及传统金融难以复制的收益率优势,共同构成了其成长的底层逻辑。但监管不确定性、技术风险与传统巨头的竞争,仍将在未来3-5年内制约其规模扩张。对于投资者而言,这既是把握DeFi生态红利的窗口,也需警惕“早期市场”的高波动性;对于行业而言,如何在创新与合规间找到平衡,将是决定其能否真正“出圈”的关键。