全球法人识别编码(Legal Entity Identifier, LEI)作为金融市场基础设施的核心组件,其重要性在数字化监管浪潮中日益凸显。2020年,中国人民银行会同银保监会、证监会、外汇局联合发布《全球法人识别编码应用实施路线图(2020-2022年)》,标志着我国在法人实体标准化识别领域的系统性布局。本文将从LEI的起源与功能切入,结合中国政策实践,探讨其在金融科技(FinTech)及数字资产监管框架中的潜在价值。

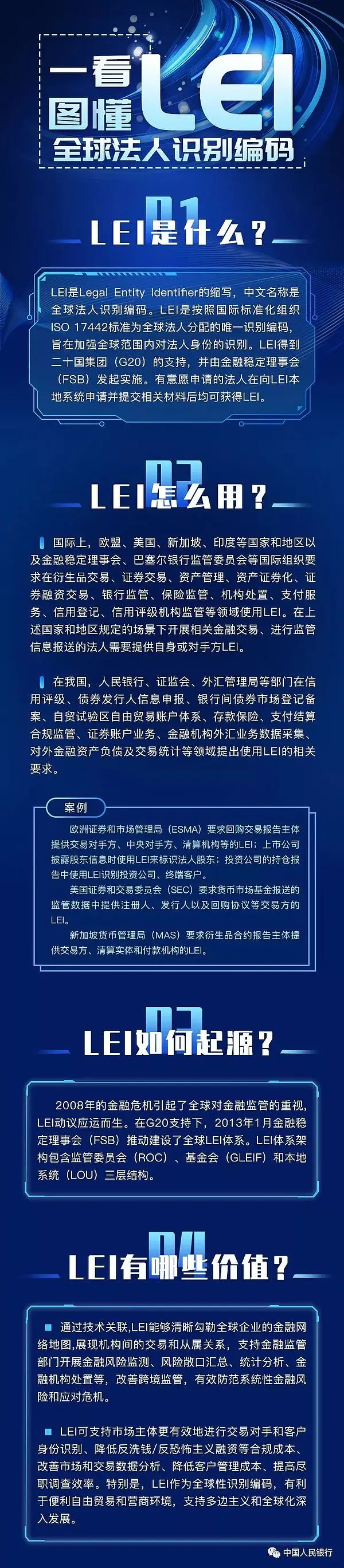

一、LEI的核心内涵与全球治理框架

(一)定义与技术特征

LEI是由国际标准化组织(ISO)于2012年推出的全球性法人识别体系,通过20位字母数字组合为法人实体赋予唯一身份标识。其核心要素包括:注册机构代码、基础注册信息、法律实体名称、地址及关联方信息等。截至2025年,全球已有超过150个国家/地区的800余万家法人实体申领LEI,覆盖银行、区块链企业、跨国公司等多元主体。

(二)治理架构与应用场景

LEI体系由全球法人识别编码基金会(GLEIF)统筹管理,通过“根注册机构—本地运营机构”双层架构实现数据治理。其核心应用场景包括:

1. 金融监管合规:满足巴塞尔协议Ⅲ、反洗钱金融行动特别工作组(FATF)等国际监管要求,提升跨境交易透明度;

2. 风险防控:在供应链金融、去中心化金融(DeFi)等场景中,通过法人实体穿透式识别降低信用风险;

3. 数据互操作性:为央行数字货币(CBDC)、跨境支付系统提供底层身份认证支持,推动“数字身份-金融资产”链路打通。

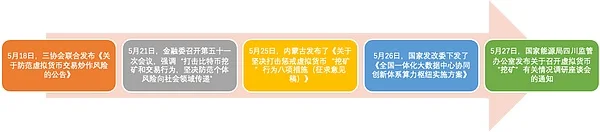

二、中国LEI政策的实施逻辑与实践进展

(一)路线图的核心目标

《全球法人识别编码应用实施路线图(2020-2022年)》以“对标国际标准、服务金融开放”为导向,明确三大任务:

1. 基础设施建设:建立中国LEI本地系统,对接GLEIF全球数据库,实现法人实体信息的实时同步与验证;

2. 重点领域推广:在银行业、证券业、外汇市场等传统金融领域率先落地LEI,逐步扩展至金融科技企业;

3. 监管协同机制:推动LEI与工商登记、税务、海关等政务数据对接,构建“跨部门-跨层级”的法人治理网络。

(二)实施成效与挑战

截至2025年,中国LEI系统累计发放编码超120万条,覆盖90%以上的持牌金融机构及50%的规模以上科技企业。典型应用包括:

- 在跨境证券投资领域,LEI已成为合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)备案的必备要素;

- 在数字人民币试点中,部分商业银行尝试将LEI嵌入钱包账户体系,探索法人用户的可编程支付场景。

然而,实践中仍面临两大挑战:一是中小微企业及加密行业主体的LEI申领率不足20%,反映出长尾市场的合规成本问题;二是跨链环境下LEI的唯一性验证机制尚未成熟,制约其在多链互操作场景中的应用。

三、LEI在数字资产监管中的延伸价值

(一)加密行业合规化的身份基石

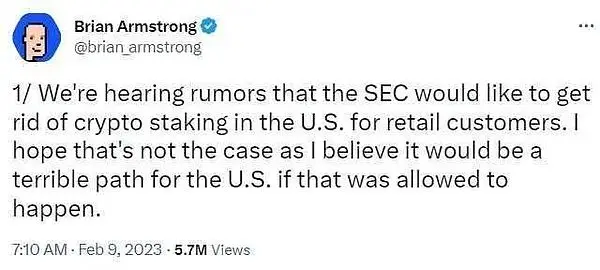

随着全球对加密资产监管的趋严,LEI的法人识别功能成为穿透式监管的关键工具。例如,欧盟《加密资产市场法规》(MiCA)要求所有加密服务提供商(CSP)必须注册LEI,以实现与传统金融体系的监管对接。在中国,尽管尚未明确加密企业的LEI强制要求,但其在反洗钱(AML)、投资者适当性管理等场景的潜在价值显著:

- 链上交易监控:通过LEI与区块链地址的映射,可实现对法人实体链上资金流动的全周期追踪;

- DeFi协议治理:在去中心化自治组织(DAO)的法律人格认定中,LEI可作为法人实体存在的证明要件。

(二)政策前瞻性与技术适配性

中国路线图虽未直接提及加密行业,但2023年《金融标准化“十四五”发展规划》已将“区块链与分布式记账技术标准”纳入重点领域,为LEI与加密技术的融合预留接口。技术层面,需解决两大适配问题:

1. 隐私保护:采用零知识证明(ZK-SNARKs)等技术,在确保法人信息真实性的同时,避免敏感数据上链泄露;

2. 跨链互认:推动LEI与区块链标识符(如EIP-55、Bech32)的格式兼容,构建“传统身份-加密身份”的双轨认证体系。

总结

LEI作为全球法人治理的“数字身份证”,其价值已从单纯的监管工具升级为金融数字化转型的基础设施。中国在LEI领域的早期布局,既体现了对接国际规则的战略考量,也为数字资产监管等新兴领域埋下制度伏笔。未来,随着技术标准的完善与行业生态的成熟,LEI有望在“传统金融-加密经济-政务治理”的三元结构中发挥更关键的桥梁作用,推动形成更具包容性的全球数字治理体系。