衍生品市场的监管框架始终是全球金融稳定的核心议题。2008年金融危机的教训表明,缺乏有效监管的衍生品交易可能成为系统性风险的导火索。本文在梳理全球传统衍生品市场监管体系的基础上,结合2025年最新监管动态,重点探讨加密货币衍生品市场的乱象与破局路径,揭示监管完善是市场存续前提的底层逻辑。

一、全球衍生品市场发展现状与风险结构

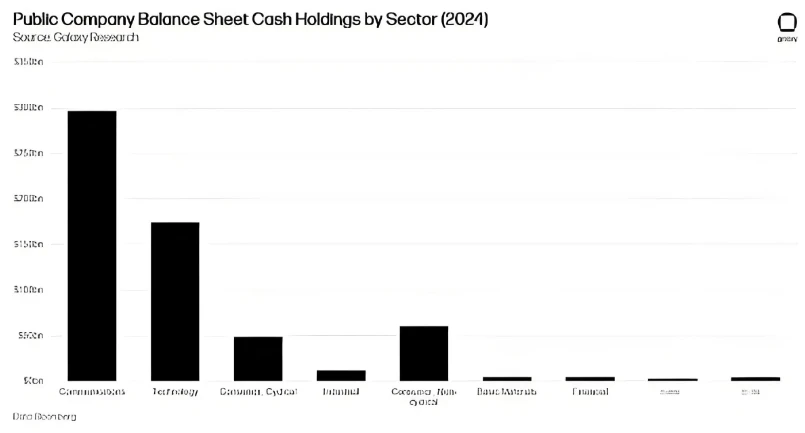

自1999年《格拉斯-斯蒂格尔法案》废除后,全球衍生品市场规模呈爆发式增长。截至2025年,国际清算银行(BIS)数据显示,全球衍生品名义本金已突破700万亿美元,为同期全球GDP的10倍以上。市场结构呈现显著分化:场外交易(OTC)占比达90%,其中仅33%通过中央交易对手(CCP)清算,32%的交易敞口缺乏有效担保,系统性风险隐患突出。

区域分布上,北美市场仍主导场内交易,2024年持仓合约占比55%;美国在场外市场占据32%的份额,欧洲则通过《欧洲市场基础设施监管条例》(EMIR)推动监管一体化。值得注意的是,香港正加速布局虚拟资产衍生品市场,计划以比特币、以太坊永续合约为试点,允许专业投资者参与交易,这或将成为加密衍生品监管的重要风向标。

二、监管必要性:从传统金融到加密货币的风险传导

(一)2008年金融危机的核心教训

次贷危机暴露了场外衍生品的监管盲区。以信用违约互换(CDS)为例,其非标准化、高杠杆特性导致风险无限放大——投资者可对未持有的债务资产购买保险,形成「投机-违约-系统性风险」的恶性循环。雷曼兄弟破产事件中,高达6000亿美元的衍生品敞口引发连锁反应,印证了「监管缺失即风险温床」的逻辑。

(二)加密货币衍生品的「三无」困境

当前币圈衍生品市场呈现「无立法、无自律、无内控」的混乱格局:中心化交易所操纵市场(如「扎针行情」「多空双爆」)、智能合约漏洞频发、投资者维权无门。据2025年行业报告,全球加密衍生品交易所中,仅23%建立了基本的风险准备金制度,超过60%的平台未公开交易数据审计结果。

三、全球监管体系对比与加密货币适配性

(一)美国:多头监管的效率与挑战

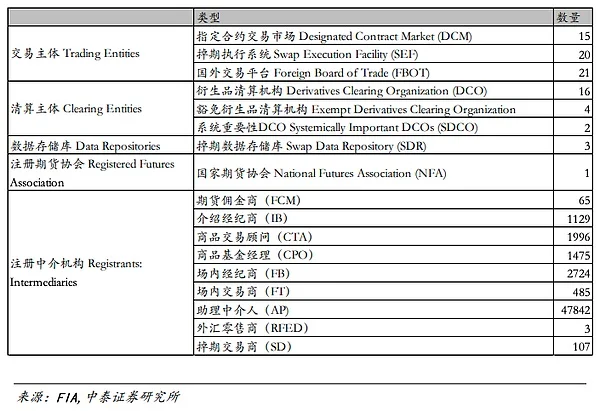

美国采用CFTC、SEC等多机构协同监管模式,2010年《多德-弗兰克法案》确立场外衍生品中央清算制度,但对加密货币的监管仍存空白。

2025年Coinbase展望报告指出,美国监管层正探索将ETF监管框架延伸至加密衍生品,预示合规化进程加速。

(二)欧洲:EMIR框架的技术中性原则

欧盟EMIR条例通过强制报告(59个数据字段)、分阶段清算门槛等机制,构建了覆盖交易全流程的监管体系。其「技术中性」原则为加密衍生品监管提供参考——2024年《加密资产市场法案》(MiCA)要求稳定币发行方纳入监管,2025年进一步讨论智能合约法律地位。

(三)中国:从行政准入到立法完善

中国现行《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》以行政批复为主,缺乏统一立法。2025年监管层提出「风险隔离、试点先行」思路,拟在粤港澳大湾区探索虚拟资产衍生品跨境监管协作,重点防范价格操纵与资本外流风险。

(四)中国香港与台湾:区域监管创新前沿

香港2025年第二份《虚拟资产政策宣言》提出,将为专业投资者开放衍生品交易,首批试点涵盖主流币种永续合约,并引入「交易库+中央清算」模式。台湾则聚焦法制蓝图构建,探讨将虚拟资产衍生品纳入《金融消费者保护法》框架,强化平台内控与投资者适当性管理。

四、加密货币衍生品监管的破局路径

(一)立法先行:构建分层监管框架

参考传统衍生品经验,需明确「基础资产-衍生品类型-投资者门槛」的分层监管逻辑。例如,香港拟对专业投资者开放高杠杆合约,同时禁止向零售用户提供超过5倍杠杆的产品;欧盟MiCA要求加密衍生品发行方满足资本充足率与透明度标准。

(二)技术赋能:监管科技(RegTech)的应用

区块链技术可提升监管效能:通过分布式账本实现交易实时存证(如香港虚拟资产交易库),利用智能合约自动执行清算规则,依托大数据分析预警异常交易。2025年新加坡金管局(MAS)试点数字监管沙盒,允许机构在受控环境中测试合规技术方案。

(三)行业自律与企业内控

传统金融的「协会+交易所」自律模式可迁移至加密领域。台湾VASP同业公会已制定《虚拟资产衍生品交易自律公约》,要求会员平台定期披露审计报告;香港交易所计划推出「加密衍生品做市商资质认证」,通过保证金动态调整机制降低违约风险。

五、结语:从狂野西部到合规化新周期

全球衍生品监管正经历从危机应对到前瞻治理的范式转变。对于加密货币市场而言,2025年或将成为监管分水岭——香港的试点计划、欧盟的MiCA落地、美国的立法博弈,共同勾勒出「风险可控、创新有序」的发展路径。正如Coinbase报告指出,监管框架的完善并非抑制创新,而是为行业注入长期确定性,推动加密衍生品从边缘市场走向主流金融体系。

未来,跨区域监管协作(如G20加密衍生品工作组)、技术标准统一(如UTI/LEI编码规则)、投资者教育体系构建,将成为市场成熟的关键指标。唯有建立监管-创新的动态平衡,才能避免重蹈传统金融的覆辙,真正实现衍生品市场服务实体经济的本质回归。