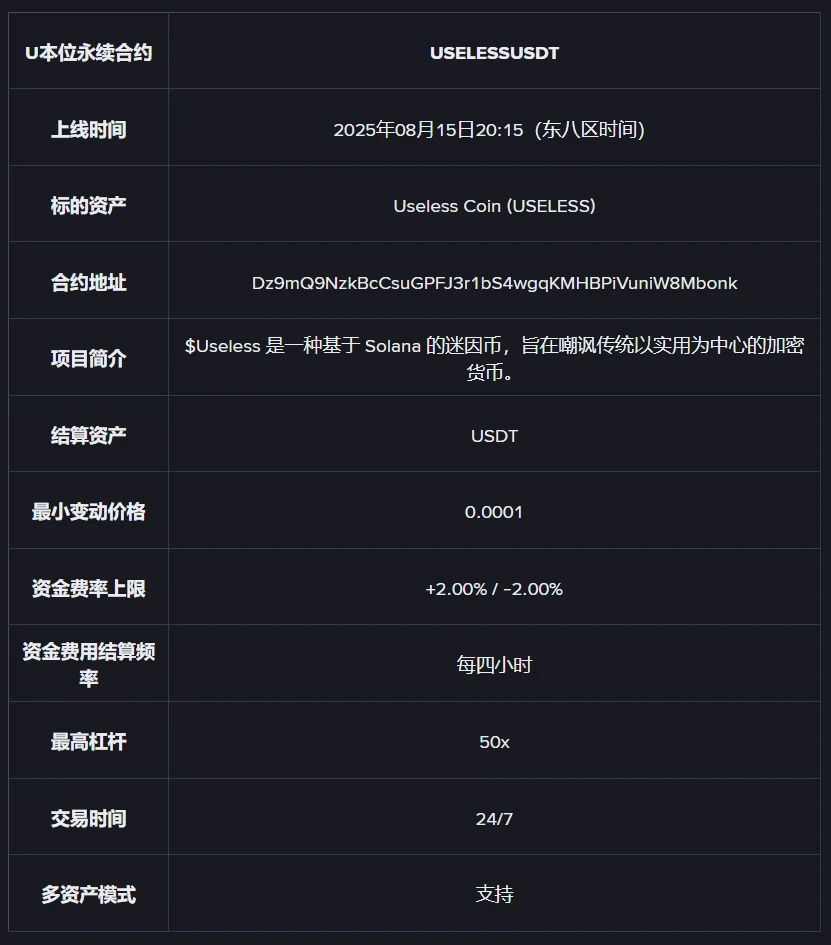

DeFi衍生品玩家这两年大概都有同感:永续合约明明是块香饽饽,却总被Layer1公链的性能卡脖子——行情来了想开仓,Gas费突然飙到几十刀;好不容易成交了,链上确认慢悠悠,眼睁睁看着价格跑飞。这种"高速需求"撞上"低速基建"的矛盾,成了去中心化永续合约突破的最大瓶颈。而Burve Protocol的出现,似乎真的带了把"金钥匙"——这个基于zk-rollup技术的去中心化永续合约平台,正试图用零知识证明重构交易底层,让"高性能+低成本+高安全"不再是选择题。

一、zk-rollup:给DeFi松绑的"压缩魔法"

聊Burve Protocol前,得先吃透zk-rollup这颗"技术心脏"。作为以太坊二层扩容的顶流方案,zk-rollup(零知识汇总)这两年在DeFi圈热度居高不下,它到底特殊在哪?

简单说,zk-rollup的核心逻辑是"链下算,链上验"。它把成百上千笔交易打包成一个"批次",在链下完成计算和匹配,再通过零知识证明(ZK-SNARKs)生成一个"交易合法性证书",最后把这个证书和压缩后的交易数据提交到以太坊主网。主网不用管每笔交易细节,只要验证这个证书是真的,就能直接更新账户状态。

比Optimistic Rollup更亮眼的是,zk-rollup不需要"挑战期"——Optimistic Rollup得等一周左右确认交易没猫腻,而zk-rollup提交证明后秒级确认。这对永续合约太重要了:行情波动快如闪电,谁也不想平仓时苦等"挑战期",眼睁睁看着利润缩水。

具体到数据上,zk-rollup的"压缩能力"堪称恐怖:一个批次能塞下几千笔交易,Gas费只有Layer1的1%都不到。传统Layer1上一笔永续合约开仓可能要花50美元手续费,在zk-rollup上几毛钱就能搞定。这不是简单优化,而是把整个交易成本结构给颠覆了。

二、Burve Protocol的"定制化"突围:不只是把技术搬过来

光有zk-rollup还不够,DeFi圈不缺"技术搬运工",缺的是"场景适配大师"。Burve Protocol的聪明之处,在于它没直接套用通用zk-rollup方案,而是针对永续合约的痛点做了"定制化改造"。

(一)把订单簿"搬"到链下:2000TPS的秘密

永续合约玩家最恨什么?滑点和卡顿。传统AMM模式(比如Uniswap V3)靠流动性池成交,遇到大额订单就滑点起飞;而订单簿模式虽好,但链上撮合速度根本跟不上高频交易需求。

Burve Protocol的解法是:把整个订单簿"搬进"链下执行环境。用户下单、订单匹配、仓位计算这些核心操作,全在链下引擎实时跑完,链上只存最终的成交结果和状态哈希。打个比方,就像餐厅厨房(链下)做好菜,只把"今日菜单和结账清单"(交易结果)交给前台(链上)备案。这种设计让Burve Protocol的峰值吞吐量冲到了2000TPS,比Uniswap V3的10-20 TPS快了两个量级。

(二)清算机制:用zk-proof给"安全网"上保险

玩永续合约,最怕的就是穿仓。行情暴跌时,要是清算不及时,不仅用户爆仓,平台还得承担穿仓损失。传统DeFi平台因为链上计算慢,常出现"清算机器人还在排队,价格已经跌穿平仓线"的尴尬。

Burve Protocol在这里加了个"zk-proof安全锁":所有清算逻辑在链下完成,但每一步资产划转、仓位平仓都会生成零知识证明。也就是说,链下清算引擎算完后,得先"自证清白"——证明清算价格、资产数量完全符合规则,再把这个证明提交链上。这相当于给清算过程装了个"防篡改摄像头",既保证了速度(秒级响应),又杜绝了恶意清算的风险。

(三)跨链不折腾:资产在多链间"无感流动"

现在DeFi早就不是以太坊一条链的天下了,用户资产散落在ETH、Polygon、Arbitrum上,跨链转账既费钱又耗时。Burve Protocol在zk-rollup层直接集成了跨链消息协议,ETH、USDC这些主流资产可以在多链间"无感切换"——用户在Polygon上存的USDC,不用跨链桥,直接就能在Burve Protocol上开以太坊永续合约,资金效率一下提上来了。

三、不止是"快":zk-rollup能否改写永续合约格局?

Burve Protocol的出现,其实标志着zk-rollup技术从"通用扩容"走向"垂直场景深耕"。它证明了一件事:零知识证明不只是实验室里的概念,完全能扛住永续合约这种高频、高并发的"实战考验"。

短期看,这种"高性能+低成本"的组合拳,可能会加速CeFi用户向DeFi迁移。现在中心化交易所(CEX)的永续合约占了95%以上市场份额,核心优势就是快和便宜。但Burve Protocol这类平台,用zk-rollup把手续费压到0.01美元以下,速度追到毫秒级,再加上DeFi的"无需信任"特性,说不定能啃下一块市场份额。

长期更值得期待。当交易成本和速度不再是瓶颈,DeFi永续合约可能会催生出更多玩法:比如支持更小的合约面值,让散户也能参与;或者引入更复杂的衍生品组合,像期权+永续合约的混合策略。这些在Layer1上想都不敢想的场景,在zk-rollup上可能会成为常态。

当然,挑战也不少。zk-rollup的开发门槛比Optimistic Rollup高得多,电路设计、证明生成这些环节都需要专业团队;而且跨链互操作性、生态兼容性还在磨合中。Burve Protocol要走的路,恐怕不会一帆风顺。

但不管怎么说,DeFi永续合约的"军备竞赛"已经从"谁功能多"转向"谁基建硬"。zk-rollup这张牌,Burve Protocol算是打对了方向。至于能不能成为最终赢家,还得看产品迭代速度和生态适配能力——但至少,它让我们看到了DeFi衍生品"甩掉镣铐跳舞"的可能。

标签: #Burve Protocol #ZK-Rollup