2022年的市场震荡成为监管加速的催化剂——比特币从6.9万美元高点跌至3万美元区间的剧烈波动,让全球监管层意识到建立明确规则的紧迫性。三年过去,欧盟、美国与中国三大经济体走出了截然不同的治理路径,在风险防控与创新激励的平衡中,勾勒出加密行业的未来图景。

欧盟:规则先行的「合规试验田」

2024年MiCA法案的正式落地,标志着欧盟成为全球首个实现加密监管统一化的区域。这套被业内称为「史上最严」的框架,要求所有加密资产发行方完成注册备案,仅稳定币发行就需满足30%高流动性资产储备的硬性指标。截至2025年一季度,欧洲证券和市场管理局(ESMA)的注册名单上已有超200家企业,富达、黑岩等传统金融巨头正是通过这一合规通道悄然入场。

有趣的是,监管收紧反而催生了结构性机会。虽然稳定币市场规模较2022年萎缩35%,去中心化金融(DeFi)交易量占全球的比重却从18%逆势升至22%。这一看似矛盾的数据背后,实则反映了合规框架对行业创新的正向激励——当灰色地带被压缩,真正有价值的技术应用反而获得了更清晰的生长空间。

美国:执法与立法的「拉锯战」

与欧盟的「规则先行」形成鲜明对比,美国选择了「执法优先」的监管路径。2023至2025年间,SEC对30余家加密企业提起诉讼,Coinbase、Binance.US等平台被迫暂停部分服务,行业戏称这段时期为「监管寒冬季」。但讽刺的是,国会两党在《加密货币政策框架》立法上的持续僵局,让市场陷入「过度执法」与「监管真空」并存的荒诞处境。

资本用脚投票的结果已然显现:美国加密企业数量较2022年减少15%,部分项目将总部迁至瑞士楚格、新加坡等「监管友好区」。不过,Web3基础设施领域仍保持着年均25%的投资增长,a16z等风投机构甚至逆势设立超20亿美元专项基金。这种「冰火两重天」的景象,恰恰说明技术创新的韧性并未因监管不确定性而断裂。

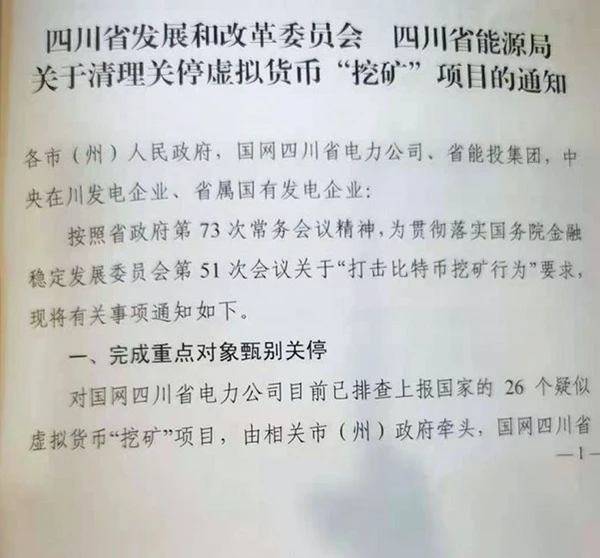

中国:技术与交易的「楚河汉界」

中国的监管逻辑始终围绕「金融安全」这一核心展开。在严禁加密货币交易的同时,区块链技术的产业应用却获得了政策绿灯。2024年《数字藏品产业发展指导意见》的出台颇具代表性——将NFT明确定位为「数字文化商品」,要求平台实施实名认证与交易追溯,这让曾陷入停滞的数字藏品市场重获生机。

企业端的实践更为积极。蚂蚁链、腾讯至信链等联盟链已接入超10万家中小企业,在知识产权保护、供应链金融等领域落地实际应用。这种「技术开放、交易封闭」的独特模式,正在推动区块链从投机工具向产业互联网基础设施转型。据易观分析,2025年上半年中国数字藏品市场规模达120亿元,同比增长45%,用户复购率提升至32%,商业闭环逐渐清晰。

多极化格局下的协同难题

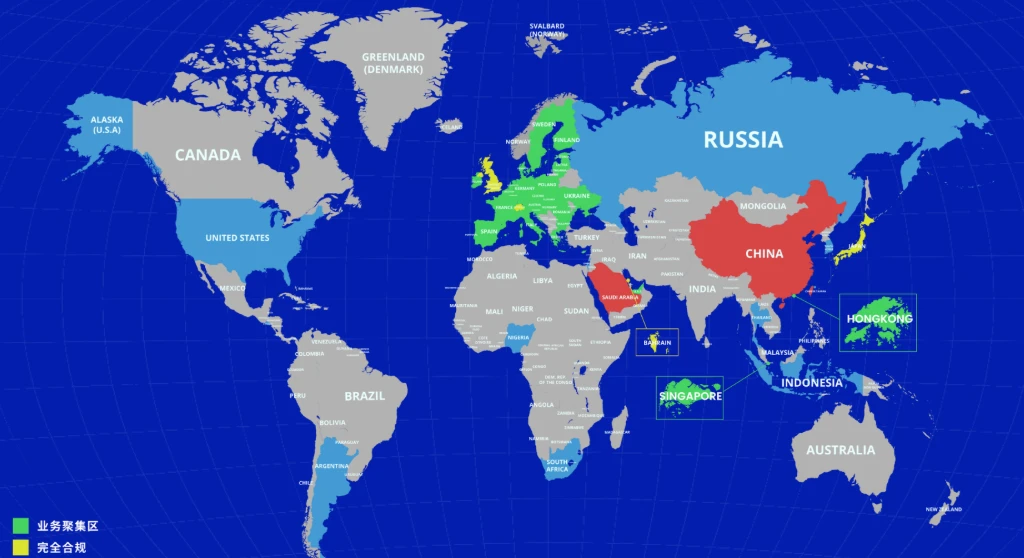

三种监管模式塑造了当前加密市场的「三足鼎立」态势:欧盟成为机构资金的主要入口,美国保留着底层技术创新的火种,中国则在联盟链应用领域独树一帜。但跨境交易的天然属性,让监管套利成为绕不开的挑战。国际清算银行(BIS)2025年发布的《加密资产跨境流动监管指南》虽试图推动信息共享机制,但在主权货币主义与技术民族主义的博弈中,真正的全球协同仍道阻且长。

站在2025年的时间节点回望,这场监管实验或许才刚刚开始。当欧盟的规则红利、美国的创新活力与中国的产业落地形成互补,加密行业或许能在分化中找到更可持续的发展路径——毕竟,技术的演进从来不会因监管差异而停滞,只会在适应中寻找新的突破口。