在加密世界,算法稳定币始终是个让人又爱又恨的领域——它像一场用代码重构货币发行的大胆实验,既有人惊叹其“去中心化央行”的野心,也有人质疑其在市场风浪中的生存能力。Exactly Protocol作为这条赛道上的探索者,用智能合约搭建了一套动态调节机制,既展现了算法稳定币的创新潜力,也暴露了这类项目在“稳定”二字背后的复杂博弈。今天我们就来拆解它的经济模型,看看这场“代码主导的货币实验”究竟在玩什么花样。

“代码当央行行长?”——算法稳定币背后的疯狂与理性

算法稳定币最吸引人之处,莫过于它想跳出传统稳定币的框架——不管是USDT这类依赖中心化信用的法币抵押型,还是DAI这类靠链上资产超额抵押的,本质上都没摆脱“抵押物依赖”的枷锁。而算法稳定币的核心想法更激进些:用智能合约来扮演央行的角色,不靠资产背书,但靠算法动态调整稳定币的供应量维持价格稳定。

具体怎么玩?通常离不开三个核心齿轮咬合:价格预言机实时盯着市场价格,套利机制让用户有动力去修复价格偏离,还有弹性供应机制随时增减流通量。听起来像个永动机?Exactly Protocol就把这套逻辑搬进了现实,它发行了稳定币$EXA,试图靠这套“全自动货币政策”锚定美元。

举个例子:当$EXA价格涨到1美元以上时,协议会允许用户拿抵押资产铸造新的$EXA抛向市场,流通量一多,价格自然被压下来;反过来,如果$EXA跌到1美元以下,则持有债务仓位(比如之前借钱铸造$EXA的用户)必须销毁$EXA才能还债,流通量减少,价格又能被推回去。这套设计简直像在模仿央行调节利率那套操作,但全程由代码说了算——没有人为决策的犹豫,也没有官僚体系带来延迟,但问题是,市场真会乖乖跟着代码走吗?

Exactly Protocol的“双币棋局”—治理权与稳定的平衡术

Exactly Protocol的聪明之处在于它没把鸡蛋放在一个篮子里,而是设计$EXA(稳定币)与$EPT(治理代币)双币模型。这种拆分其实是想解决算法稳定币最头疼的问题之一:谁来调整规则?

$EPT持有者相当于协议的“董事会”,他们质押代币就能投票决定铸币利率该调多少,债务上限要不要放宽这类参数。而$EXA的持有者则更像“市场参与者”,可以通过给流动性池提供资金或参与套利赚钱。这种分工挺有意思—把治理权交给社区决定长期规则,又用经济激励让用户主动维护短期价格稳定,试图平衡去中心化决策与市场效率。

技术层面,Exactly Protocol用Chainlink预言机实时抓取$EXA的市场价,一旦价格偏离锚点,智能合约会立刻触发套利机会:假设$EXA跌到0.9美元,套利者可以用低价买入$EXA去销毁还债(相当于用更少成本结清债务),同时推动价格回升;要是涨到0.9美元,又能通过铸造新币抛售获利。这种“有钱赚才干活儿”的机制,本应成为价格稳定的第一道防线。

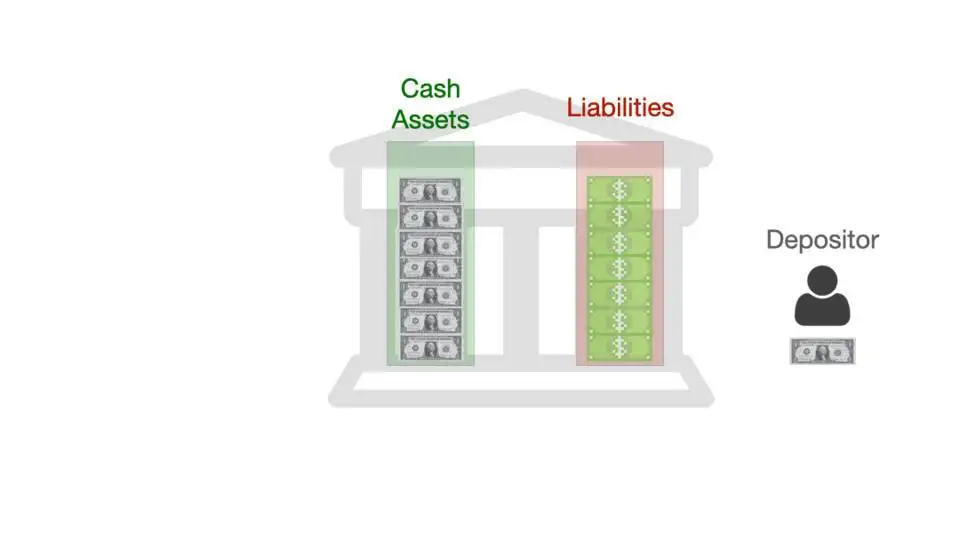

但Exactly Protocol还留了一手“债务池”设计。用户想铸造$EXA,得先抵押ETH这类主流资产,而债务池的总规模会被算法动态监控—如果市场波动太大,协议会自动收紧债务上限,防止出现连锁清算风险(就像银行在经济下行时会收紧贷款一样)。这套组合拳看起来挺周密,但实战中真能扛住压力吗?

“理想很丰满”—算法稳定币的光明与暗礁

聊到算法稳定币,绕不开它的“颠覆性承诺”:传统稳定币要么依赖中心化机构信用(比如USDT背后的银行账户),要么占用大量资金做抵押(DAI往往需要150%以上抵押率),而算法模型理论上能让货币发行成本更低效率更高—Exactly Protocol这类项目确实证明过,在市场风平浪静时,这套机制能把价格稳在1美元附近,而且全程不需要中心化机构背书,对跨境支付、链上金融基础设施来说简直是福音。

但2022年UST崩盘的阴影至今没散去。那一次,市场恐慌引发抛售,套利机制在流动性枯竭时彻底失灵,最终演变成“越抛越跌,越跌越抛”的死亡螺旋。Exactly Protocol显然吸取了教训,比如让$EPT持有者有权紧急调整参数(相当于给系统留了个“手动刹车”),还计划未来支持NFT这类非主流资产抵押(拓宽抵押物范围,降低单一资产波动风险)。

可问题依然存在:智能合约万一有漏洞怎么办?预言机被攻击导致价格喂价错误怎么办?更关键的是,去中心化治理真的高效吗?当市场出现危机时,$EPT持有者投票调整参数可能需要几天时间,而那时价格可能早已崩盘。这些风险像暗礁一样藏在水面下,提醒着我们:算法稳定币的“稳定”,从来不止是技术问题,更是市场信心、激励机制与风险控制的综合博弈。

结语:代码能驯服市场吗?

Exactly Protocol的探索,本质上是在回答一个更根本的问题:代码能完全替代市场信心吗?算法稳定币试图用数学模型和经济激励构建“绝对理性”的货币体系,但现实是,市场从来不是纯理性的——恐慌、贪婪、羊群效应,这些人类情绪往往能轻易打破代码设定的平衡。

不过换个角度看,Exactly Protocol的双币设计、动态债务池、社区治理这些尝试,其实是在给算法稳定币打补丁。或许未来随着模型迭代,我们真能看到一套“既抗揍又灵活”的算法稳定机制。但至少现在,这场“代码与经济”的博弈还远没到终局——稳定币的“稳定”二字,终究需要技术、市场与人心的三重支撑,而Exactly Protocol正在这条钢丝上,小心翼翼地寻找属于算法稳定币的平衡点。

标签: #Exactly Protocol #算法稳定币 #双币模型