近年来,区块链技术催生的虚拟货币交易凭借匿名性与低门槛特性迅速扩张,但价格剧烈波动、高杠杆投机及市场操纵等乱象也随之而来。随着去中心化金融(DeFi)的崛起,监管机构正面临责任主体模糊、跨境执法困难等新挑战。本文结合中国监管实践,从乱象根源、法治构建、合规路径到技术治理,探讨虚拟货币交易的长效监管机制,为加密行业在风险防控与创新发展间寻找平衡提供思路。

一、虚拟货币交易乱象:表象背后的深层逻辑

(一)市场风险的集中爆发

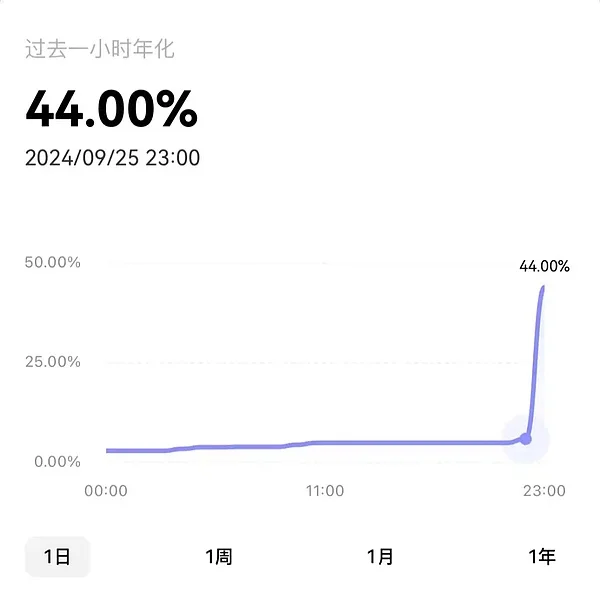

虚拟货币价格缺乏现实资产锚定,本质上是市场共识的情绪化反映。2020年下半年至2021年上半年,比特币受产量减半、美元流动性宽松及机构入场等因素推动,涨幅超200%,吸引大量散户通过境外平台参与高杠杆交易。实际操作中,这些平台普遍提供10-100倍杠杆,直接导致2021年上半年国内爆仓事件频发——不少投资者一夜之间损失超千万元资产。更值得警惕的是,市值低于10亿美元的中小币种日均换手率超50%,庄家通过“拉盘-砸盘”收割散户已成为行业公开的潜规则。

(二)技术特性制造的监管壁垒

区块链的分布式记账与匿名地址体系,给资金流向追踪设置了天然障碍。链上数据显示,2021年约65%的USDT交易通过混币器进行匿名化处理,让反洗钱监管难以落地。比特币挖矿的高能耗问题同样突出:单台矿机年耗电量达3000千瓦时,相当于普通家庭近10年的用电量。在“双碳”目标下,中国对矿场的整治已势在必行。

(三)跨境监管的制度缝隙

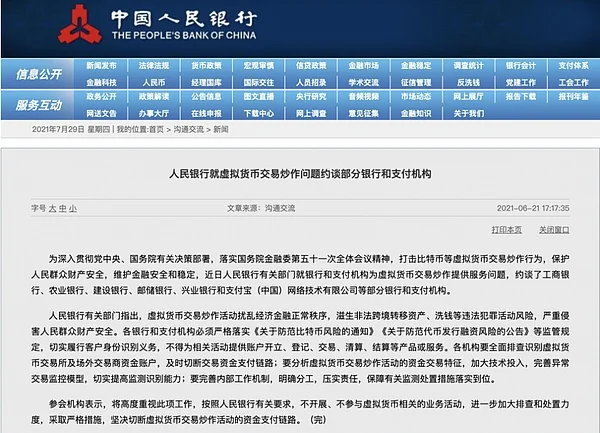

境外交易平台趁机钻起了司法管辖权的空子,向中国用户提供服务却规避监管。2017年“9·4”禁令后,头部平台虽将服务器迁至新加坡、塞舌尔等地,但实际用户中中国IP占比仍超30%。更棘手的是去中心化金融项目,它们以“代码即法律”为由宣称不受任何国家监管,智能合约自动执行的特性让传统监管手段几乎失效。

二、法治框架构建:从“运动式整治”到长效治理

(一)良法善治的双重逻辑

构建长效监管,首先需要“良法”——立法者需精准区分区块链技术的应用场景:既要严厉打击虚拟货币炒作,也要为合规稳定币、区块链司法存证等创新留足空间。北京互联网法院“天平链”的实践就是典型案例,它在证据存证领域将司法效率提升了30%以上。立法应避免“一刀切”,比如对联盟链采用牌照监管,对公有链实施技术合规审查,让监管更具针对性。

(二)法律属性的明确诉求

虚拟货币法律定位模糊,已造成司法实践的混乱。民事领域,个人间以人民币计价的虚拟货币借贷是否受保护,各地法院判决不一;刑事领域,利用虚拟货币洗钱的定罪量刑标准也未统一。当前最紧迫的是明确虚拟货币“虚拟商品”属性,否定其法定货币地位,同时建立投资者适当性制度,让市场参与有章可循。

(三)跨境监管的破局思路

针对境外平台,监管机构可探索“长臂管辖”机制。对境内实际控制人主导的境外平台,可依据《公司法》“刺破公司面纱”原则追究责任;要求境外平台向中国监管机构备案用户数据和交易记录,并通过技术手段过滤境内IP,阻断未备案平台的访问渠道。

三、区块链金融的合规转型:不同路径的实践探索

(一)联盟链:传统金融的合规首选

联盟链因节点准入可控,成为传统金融机构的主要探索方向。国有银行的区块链贸易融资平台已实现核心企业、上下游供应商与银行的信息共享,融资效率提升40%,同时通过KYC(客户身份识别)与交易监控确保合规。这种封闭系统虽牺牲部分去中心化特性,但在风险可控性上优势明显。

(二)公有链:合规与开放的平衡术

恒星链(Stellar)的合规模式值得借鉴:通过银行节点对用户地址实名认证,交易需经节点审核方可上链,形成“匿名账户+实名主体”的二元结构。闪电网络则通过链下支付通道服务商进行身份验证,监管机构可通过规范服务商资质介入管理。这类方案在保持公有链开放性的同时,巧妙嵌入了监管接口。

(三)DeFi:揭开“去中心化”面纱下的责任主体

DeFi看似“去监管化”,实则存在隐性中心化主体:代码开发团队掌握项目规则制定权,风投机构通过治理代币把控决策权。监管可从两方面入手:要求开发团队在智能合约中预留监管接口,对交易规模、杠杆率等设置硬编码限制;对投资DeFi项目的风投机构,实施与传统私募基金同等的备案与信息披露要求。

四、技术治理:让去中心化金融“可监管”

(一)代码嵌入监管:技术驱动的合规新思路

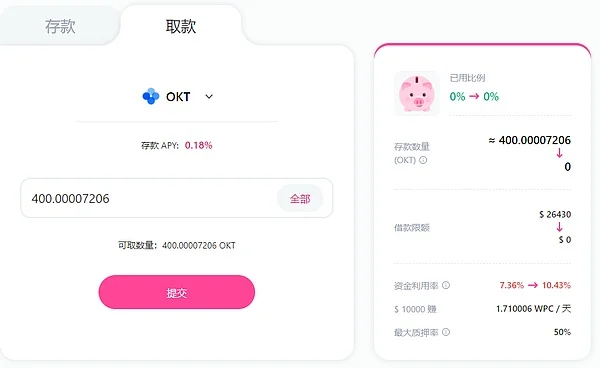

利用区块链可编程特性,将监管规则转化为智能合约代码。比如在借贷协议中设定“超额抵押率低于150%时自动清算”条款,从技术层面防范系统性风险。监管机构还可开发“监管沙盒”,对DeFi项目代码进行合规性验证,通过后方可上线。

(二)分布式身份体系的穿透式监管

将去中心化身份(DID)与区块链地址绑定,实现“地址-身份-行为”全链路追踪。蚂蚁集团的“蚂蚁链ID”已实现跨链身份认证,监管机构可借此监控用户交易频率、资金流向,及时识别异常交易。

(三)监管科技的协同作战

建立跨部门区块链监管平台,整合税务、外汇、公安等数据接口。通过机器学习算法分析链上交易模式,精准识别洗钱、逃税等行为。美国财政部2023年就利用Chainalysis公司的追踪技术,查获超10亿美元加密货币非法交易,这为技术赋能监管提供了现实参考。

总结

虚拟货币交易乱象的治理,本质是传统金融监管框架与去中心化技术的深度博弈。中国的监管实践表明,单纯禁令难以根治风险,需通过“立法澄清+技术赋能+跨境协作”的三维模式,在防范风险与鼓励创新间找到平衡。随着监管科技成熟与全球协调机制完善,区块链金融有望从“野蛮生长”迈向“合规发展”,为数字经济提供更安全高效的基础设施。