引言

虚拟货币市场的搬砖套利行为因其低风险特性吸引大量参与者,但其衍生的“外汇对敲”操作却暗藏刑事法律风险。本文结合司法实践与监管逻辑,分析以虚拟货币为媒介的非法外汇兑换行为如何触犯《刑法》非法经营罪,通过典型模型解构、法律条文解读及真实案例警示,为加密货币从业者提供风险识别框架与合规路径参考。

一、核心概念:搬砖套利与外汇对敲的法律边界厘清

(一)搬砖套利的技术本质与合规基础

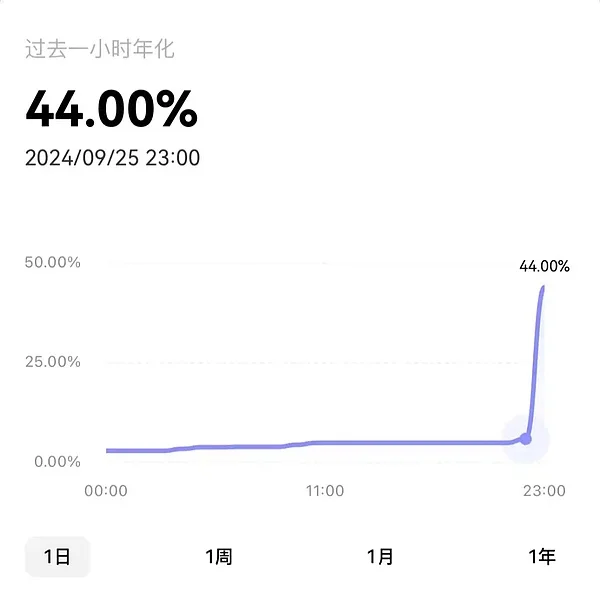

虚拟货币搬砖套利的核心在于利用不同交易平台或交易对间的实时价差,通过高频率币币交易实现利润捕获。其合规性的前提在于交易链条仅涉及虚拟货币间的兑换(如USDT/BTC、ETH/USDC等主流交易对),不涉及法币尤其是人民币与外汇的直接或间接兑换。例如,在OKX与Binance间进行BTC/USDT价差套利,因交易标的均为虚拟货币,属于典型的合规搬砖场景。

(二)外汇对敲的非法性内核:以虚拟货币为媒介的变相外汇交易

外汇对敲行为突破了纯虚拟货币交易的边界,实质是借助USDT等稳定币作为跳板,实现人民币与外汇的非法兑换。实践中主要存在两类模型:

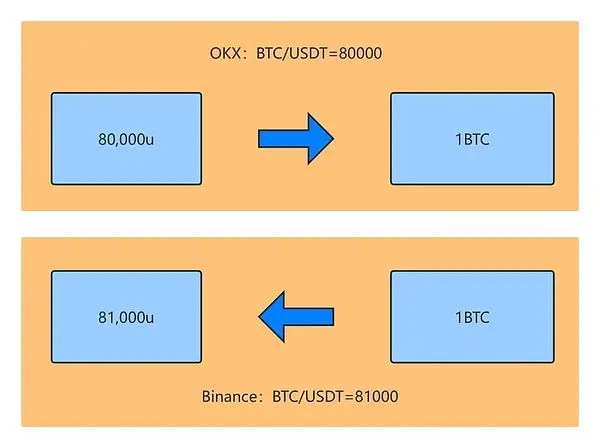

1. 收U交付法币型:明知交易对手的USDT来源于外汇购买,仍为其提供人民币兑付;或接受人民币购买的USDT,为对方提供外汇兑换。该模式下,虚拟货币成为外汇与人民币兑换的“中间等价物”,直接违反外汇管理规定。

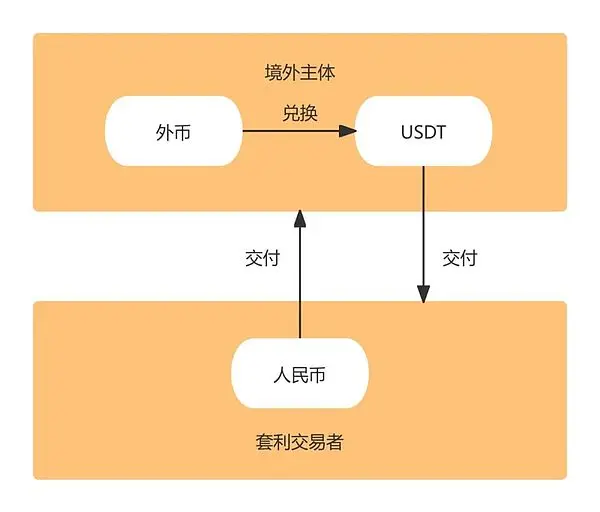

2. 对敲交易型:境内收取人民币后,通过境外账户划转外汇至指定账户,同时将收取的人民币兑换为USDT并在境外出售为外汇;反之,境外收取外汇后,境内划转人民币,并将外汇兑换为USDT在境内出售为人民币。该模式通过双向资金闭环,实现了人民币与外汇的变相跨境兑换。

(三)关键区分标准:交易链条的法币涉入性

普通搬砖套利与非法外汇对敲的核心区别在于是否形成“外汇-虚拟货币-人民币”的资金闭环。判断要点包括:1. 交易标的是否为交易所有公开上线的纯虚拟货币交易对;2. 虚拟货币来源是否直接涉及外汇或人民币的法币兑换;3. 是否存在通过境内外汇差结算的隐性法币收益约定。

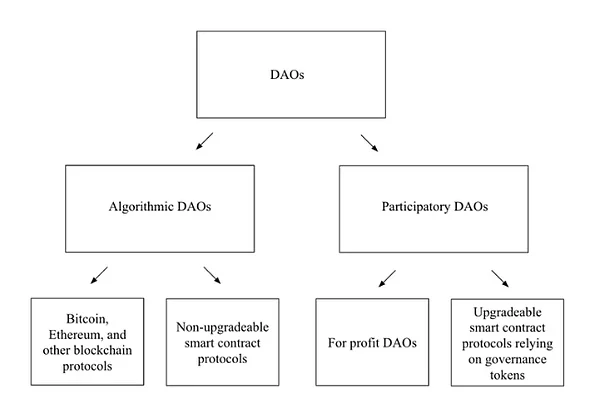

二、外汇对敲行为的刑事法律定性:非法经营罪的司法适用逻辑

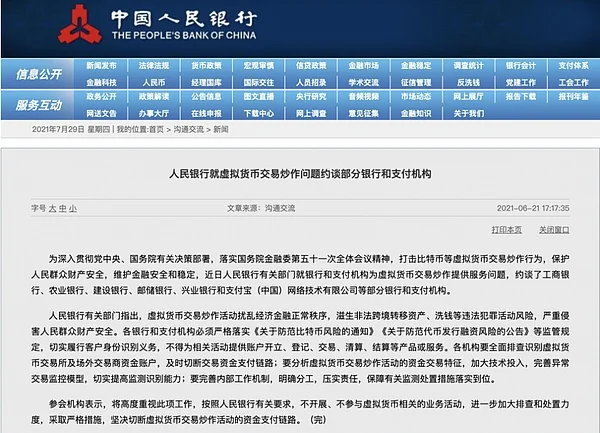

(一)法律依据与司法解释援引

根据《刑法》第二百二十五条第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”及《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,倒买倒卖外汇或变相买卖外汇情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。其中,“变相买卖外汇”范畴涵盖以虚拟货币为媒介,通过资金跨境转移实现人民币与外汇兑换的行为。

(二)犯罪构成要件分析

- 主观故意:行为人需明知交易涉及人民币与外汇的非法兑换,且以营利为目的。例如,在土耳其客户通过泰达购买USDT并要求兑换人民币的场景中,套利者对绕开外汇管制的主观认知可通过交易对价、通道记录等证据锁定。

- 客观行为:需证明虚拟货币在交易中仅起媒介作用,核心目的是实现法币兑换。如林某案中,其以泰达币挂牌价下跌5%收购USDT并转售国内币商换人民币,实质是为境外资金提供人民币兑付通道,构成变相买卖外汇。

(三)司法判例警示

- 林某非法经营案(2024年):被诉人通过币安平台收取土耳其客户以泰达购买的USDT,售出后向境内账户划转人民币,涉案金额近3000万元。法院认定其行为破坏外汇管理秩序,以非法经营罪判处有期徒刑五年,并处罚金。

- 赵某等人非法经营案(2024年):团伙利用USDT作为媒介,在迪拜收取迪拉姆现金后向境内支付人民币,同时通过跨平台兑换实现资金闭环,涉案金额超亿元。主犯因“对敲型”非法换汇被判处有期徒刑十一年,罚金达2000万元。两案均凸显司法机关对“以币为桥”非法外汇交易的严厉打击态度。

三、高风险套利场景识别:刑事风险的实践样本

(一)间接资金闭环型套利

多次大量收取来源不明的USDT(尤其是通过外汇直接购买的稳定币),并以人民币兑付后再次出售虚拟货币的行为,易被认定为“变相外汇交易”。即便交易链条表面割裂,若通过账户关联、交易频率等证据证明资金闭环,仍可能触发刑事追责。

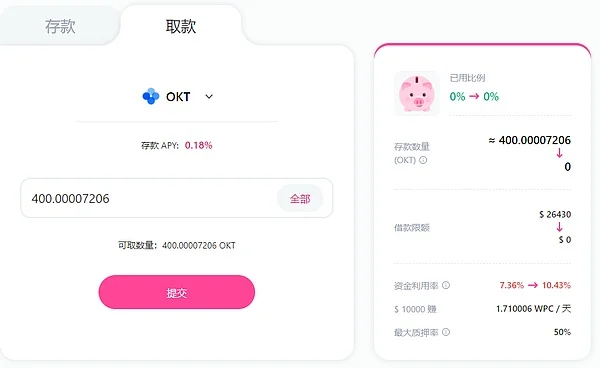

(二)结构化工具滥用型套利

利用DeFi协议、跨链桥等去中心化工具拆分交易路径,试图掩盖法币兑换实质的行为,无法规避法律审查。例如,通过Aave协议将USDT质押借贷为DAI,再通过1Inch跨链兑换为其他稳定币,最终在境外平台出售为外汇的操作,仍可能因资金最终流向法币兑换被追溯认定。

(三)隐性对敲交易

交易双方表面进行币币交易,但私下约定以境内外汇差结算收益的模式,属于“明修栈道,暗度陈仓”的非法套利。例如,境内投资者以人民币向境外方购买BTC,约定以美元结算收益差额,此类行为因实质涉及法币兑换而具有刑事风险。

四、合规路径:在监管框架内构建安全边界

(一)严守“法币兑换零接触”原则

确保所有交易均限于虚拟货币之间的兑换,拒绝任何形式的人民币与外汇兑换请求。对于客户背景存疑的交易,需通过KYC流程核实资金来源,避免为不明身份主体提供兑换服务。

(二)技术合规与法律审查并重

引入链上分析工具(如Chainalysis)监控交易链条,确保虚拟货币来源合法合规。同时,聘请专业法律团队对业务模式进行全流程合规评估,重点审查交易结构是否涉及法币闭环、是否符合外汇管理规定。

(三)行业自律与监管协同

参与行业协会组织的合规培训,及时跟进监管政策动态。例如,关注国家外汇管理局关于虚拟货币跨境交易的最新通知,主动配合监管部门的合规指引,在技术创新与法律框架之间寻求动态平衡。

结论

虚拟货币搬砖套利与外汇对敲的法律边界,本质是虚拟经济创新与传统金融监管的碰撞。随着全球对加密货币跨境交易监管的趋严,从业者需深刻认识“技术中立不代表法律免责”的底层逻辑。唯有将业务模式严格限定在纯虚拟货币交易范畴,建立全链条合规风控体系,才能在规避刑事风险的同时,实现行业的可持续发展。未来,随着监管科技的进步与合规框架的完善,加密货币行业的合规化路径将更加清晰,技术创新与金融稳定的平衡也将成为可能。