跨链流动性破局者:BiSwap如何用AMM重构DeFi资产交互逻辑?

DeFi世界早已不是单链称王的时候了。ETH、BSC (现为BnB Chain)、Polygon这些公链各立山头,资产却像被关在不同玻璃笼子里——想把ETH链上的资产转到BSC用?要么忍受跨链桥的繁琐流程,要么被层层手续费和滑点啃掉一大块收益。传统AMM虽然盘活了单链流动性,但跨链这道坎始终迈不过去。这时,BiSwap带着它那套“跨链AMM”方案来了——它想做的,正是打通这些“任督二脉”,让资产在多链间真正流动起来。

跨链AMM:从“各玩各的”到“互联互通”

Uniswap、PancakeSwap这些“老玩家”用AMM机制颠覆了去中心化交易——算法自动撮合,无需中介,确实香。但问题也很明显:它们的舞台始终局限在单一链上。现在多链并存成了常态,用户想要跨链换个币,得先过跨链桥这关——可传统跨链桥顶多算个 “资产搬运工”,把A链的资产映射到B链,却没法让不同链的AMM池真正联动起来。

跨链AMM的野心就大多了:它想把这些分散的池子连成一张网,请流动性在链与链之间自由“串门”。要做到这点,得先解决两个核心难题: 一是怎么让不同链上的AMM池状态同步,二是怎么保证跨链交易时价格不出岔子。

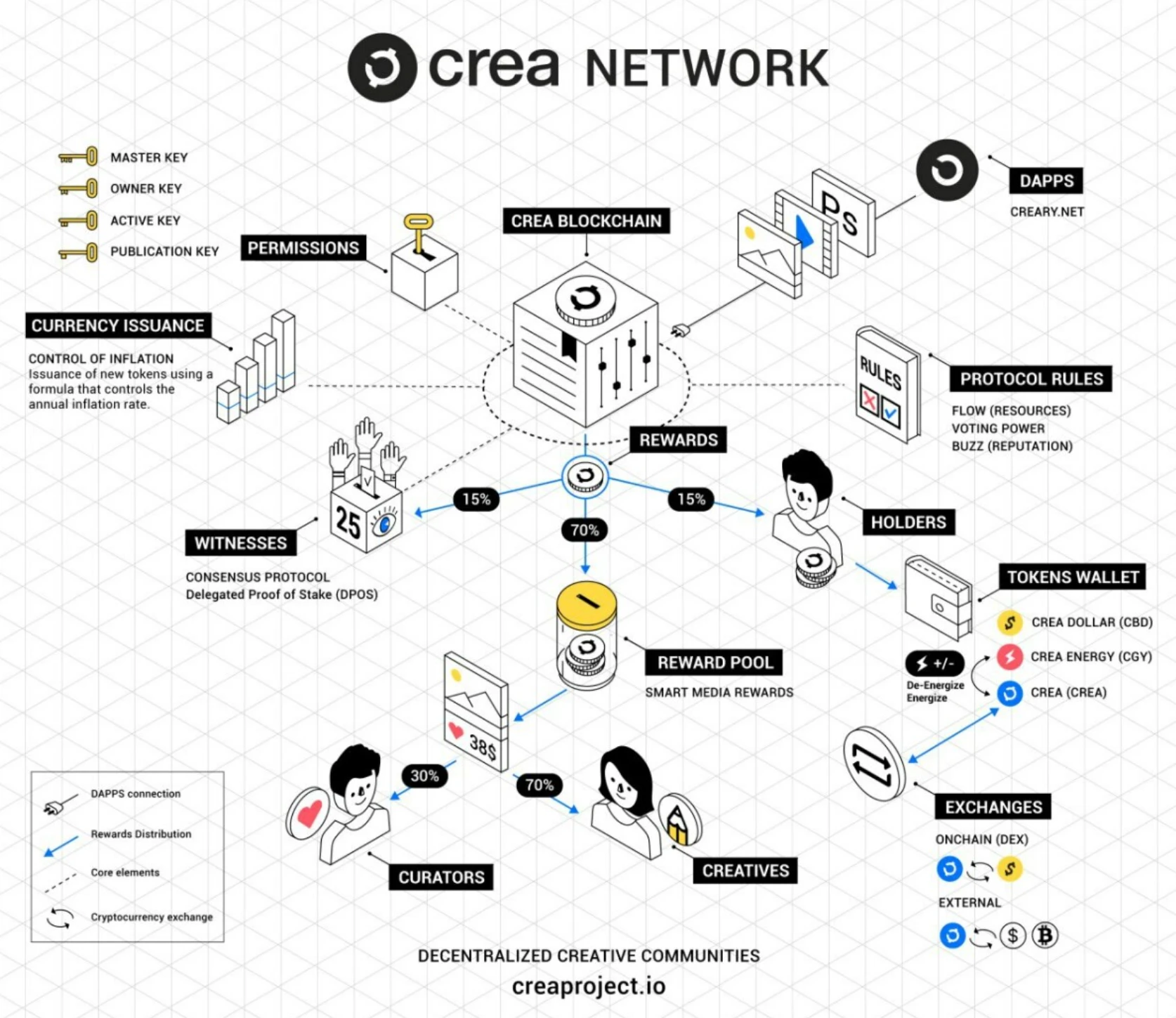

BiSwap没走简单复制单链AMM的老路,而是搭了个“主链核心池+跨链中继池”的双层架构——就像城市交通系统,核心池是“市中心枢纽”,中继池是“郊区站点”,把BSC、ETH、Polygon这些链的流动性池连成一张网状结构。举个例子: 当你想把ETH链上的ETH换成BSC上的BUSD,BiSwap不会让你先跨链再兑换 (传统操作),而是直接扫描各链AMM池: 看看ETH链的Uniswap池、BSC链的PancakeSwap池还有自家跨链池的价格,哪个最划算就走哪条路。确定最优路径后,智能合约会原子性执行整个跨链交换——一步到位,省去中间环节的质押风险和滑点损耗。

BiSwap的技术账本:从路由到激励的全链条创新

BiSwap能在跨链AMM里站稳脚跟,靠的不是单点突破,而是从路由到激励的全链条创新。我们不妨拆开看看它的“技术账本”。

让资产“抄近路”的跨链路由引擎

跨链交易最头疼的是什么?路径太多,算不清楚哪个最划算。BiSwap自己搞了套跨链路由算法,就像个精明的“导航员”,实时盯着各链AMM池的流动性深度和滑点,给用户规划最优路线。

举个具体场景: 你想把ETH换成BSC上的BUSD。系统会自动比对: 直接在ETH链的Uniswap换稳定币再跨链?还是先跨链到BSC再用PancakeSwap换?或者走BiSwap的跨链池?如果跨链路径更优,BiSwap的中继合约会直接调用跨链桥 (比如AnySwap) 完成资产转移,同时在目标链的AMM池执行兑换。这套操作下来,跨链交易的确认时间从原来的几十分钟压缩到几分钟,滑点也能控制在1%以内——对用户来说,这意味着真金白银的成本节省。

会“呼吸”的动态流动性池

单链AMM的资金池比例是固定的,遇到大额交易很容易“卡壳”——流动性一枯竭,滑点立马飙升。BiSwap搞了个“弹性资金池”,让资金池能像肺一样“呼吸”:交易量大了就自动“吸气”,从LP的备用池调资产进来补充;交易量小了就“呼气”,把多余资产退回备用池。

更关键的是激励机制。LP把资产放进跨链池,不仅能赚交易手续费分成,还能拿BiSwap的平台币BIS作为奖励——双份收益,谁不乐意?数据最能说明问题:截至2023年Q3,BiSwap的TVL (总锁仓量) 已经突破5亿美元,其中跨链流动性占比高达65%。这个数字背后,是市场对这套机制的用脚投票。

安全与去中心化的平衡术

跨链领域,安全永远是悬在头上的剑。前两年跨链桥频繁出事,要么是智能合约有漏洞,要么是预言机被操纵。BiSwap想了个“双保险”:一方面用跨链通信协议 (比如LayerZero) 让源链和目标链的节点同步确认交易,另一方面接入Chainlink预言机实时校准价格——相当于给跨链交易上了“双重锁”,既防黑客攻击,又防价格操纵。

它的治理也没落下。BiSwap搞了个DAO模式,BIS代币持有者可以投票决定跨链池上哪些资产、手续费怎么定。这种“用户说了算”的机制,让协议能跟着市场需求灵活调整,而不是被少数人攥在手里。

跨链AMM的未来:从“技术试验”到“基础设施”

在我看来,BiSwap的尝试其实揭示了DeFi的一个新方向:与其在单链内卷,不如联手把蛋糕做大。跨链AMM不只是个交易工具,更像是个“价值枢纽”——既能盘活老链的沉淀流动性,又能帮新链低成本接入主流资产。但它想走得更远,还有两道坎要迈:

一是效率瓶颈。现在主流跨链桥的TPS普遍还不到10,高频交易根本撑不住。未来可能需要更轻量的跨链通信协议,或者把跨链逻辑搬到Layer2上,才能扛住更大的交易量。

二是监管合规。跨链资产的匿名性和各国监管政策的冲突,也是悬在头上的剑。或许可以试试零知识证明 (ZK-SNARKs)——既能保护用户隐私,又能向监管机构证明“交易没问题”,这可能是个两全之策。

长远看,跨链AMM可能会朝着“模块化”方向进化:把路由、预言机、资金池管理拆成一个个可组合的智能合约模块,像搭积木一样兼容更多公链和Layer2。BiSwap这些项目现在做的,其实是在为DeFi从“链圈割据”走向“价值互联网”铺路。这条路不好走,但一旦走通,DeFi的想象力会被彻底打开——毕竟,资产本该自由流动,不是吗?